让“强国有我”的信念永驻青年心田

让“强国有我”的信念永驻青年心田

让“强国有我”的信念永驻青年心田“当得知‘歼-20’总师校友在(zài)校园里的青春往事、了解到C919大飞机设计中那些源自西工大的核心技术时,我意识到,课本上的公式定理不正是(zhèngshì)一代代前辈(qiánbèi)们铸剑苍穹的密码吗?”3月底,西北工业大学航空学院、极端力学研究院教授邓子辰(dèngzichén)讲授的“大思政课”结束(jiéshù)后,软件学院学生(xuéshēng)陈曦(chénxī)陷入沉思,“邓老师用车间里沾着机油的实验记录本、戈壁滩上24小时不熄灯的联调帐篷,让我明白了科研不是飘在云端的论文,而是把双脚踩在泥土里、用心血托起大国(dàguó)重器的漫漫征程。”

今年以来,西北工业大学打造的特色思政选修课(xuǎnxiūkè)《大国三航》让学生们耳目一新。航空、航天、航海及相关领域的发展历程、现状与未来趋势在各(gè)学院科研一线名师的深情讲述中鲜活地呈现(chéngxiàn)在学子面前。

不只是西工大,记者注意到,“大国(dàguó)重器”作为中国式现代化建设成就的突出代表,近年来通过各种形式走进高校“大思政课”,丰富了(le)育人场景和组织形式,更熔铸、激发(jīfā)、点燃了青年学子的爱国情(àiguóqíng)、报国志。

中国原子能科学研究院研究员在瑞昌核物理应用研究院向(xiàng)学生们讲解我国自主研发(yánfā)的AMS加速器。魏东升摄/光明图片

直观感受(gǎnshòu)、亲身体验,坚定“中国力量”背后的制度自信

“每秒473立方米的流量误差(wùchā)不超过1%,这是一种什么样的精度?”“相当于(xiāngdāngyú)用消防水枪给茶杯倒水,却一滴不洒。”

在南水北调东线源头处的(de)江都枢纽,扬州大学水利水电工程专业学生被这“毫米级艺术”深深震撼。调度中心弧形巨幕前(mùqián),北斗定位的船舶、“数字孪生”流域、智能配水模型正编织着“四横三纵”的国家水网(shuǐwǎng)。两日跋涉300公里,走进亚洲单体装机容量最大的泵站群,了解我国自主研发的调速系统如何检测设备运行的“健康指数”;深入地下136米的句容电站发电厂(fādiànchǎng)房,探究低谷抽水(chōushuǐ)储能、高峰放水(fàngshuǐ)发电的“电能银行”如何运转……大家(dàjiā)逐渐领悟到“重器”背后的“三原色(sānyuánsè)密码”——红色是党建引领的初心,蓝色是科技创新的基因,绿色是永续发展的底色(dǐsè)。

对于东南大学物理学院(xuéyuàn)2023级拔尖班(bān)全体同学而言,今年(jīnnián)五一前夕,他们刚刚经历了一场“全班一起看(kàn)火箭起飞”的浪漫。4月29日,我国在文昌航天发射场使用长征五号乙运载火箭/远征二号上面级,成功将卫星互联网低轨03组卫星发射升空。当火箭轰鸣声响起,南方(nánfāng)天空射出耀眼的霞光,五星红旗在淇水湾沙滩上舞动,学子们用手机记录(jìlù)下火箭划破夜空的璀璨轨迹。

“这不仅是技术的朝圣(cháoshèng),更是理想的远航——当东大礼堂的飞檐与长五火箭的轨迹在(zài)数字画卷中交织,那征服星海的密钥,便在格物致知的求索里(lǐ)缓缓显现。”学生濮煜东有感而发。

“一是(yīshì)重大工程的建设成就,二是实践一线的突破性发明,还有科学技术的领先发现。学生(xuéshēng)们通过(tōngguò)现场观看、亲自体验,体会(tǐhuì)‘中国(zhōngguó)速度’‘中国力量’‘中国精度’,坚定制度自信。”华中师范大学思想政治教育研究所所长万美容这样阐释“大国重器”思政课的意义所在。

“‘大国重器’进入思政课,既能激发青年学子对(duì)国家(guójiā)建设伟大成就的自豪感(zìháogǎn),又能使其感悟无数为之奋斗的工作者、劳动者的坚定信念,以及克服困难、勇挑重担(yǒngtiāozhòngdàn)的责任感,进而从那些人、那些事‘推彼及身(shēn)’,唤起珍惜当下、发愤读书的紧迫感。”四川省教育厅宣传思想与统战工作处处长李大鹏说。

现身说法、讲好故事,激发奋斗精神(jīngshén)与干事创业动力

“重器”之所以能够铸就,背后必有动人故事(gùshì)。“科技工作者、一线工人(gōngrén)参与其中,一定有着‘非亲历不能体会’的(de)感受,而每个故事背后都凝结着精神养分——或是(huòshì)对党和国家的忠诚,或是艰苦奋斗的优良作风,或是对工匠精神的传承和发扬。讲好‘重器’故事,对学生的激励作用将是巨大(jùdà)的。”万美容说。

在航天日前后(hòu)的(de)“大思政课”上,一位运载火箭专家、校友给北京理工大学学生们分享了一个故事:2012年的一个晚上,他(tā)接到紧急任务,需立即前往助推残骸落区找到(zhǎodào)火箭残骸,为故障分析提供最有效的证据。在经历了3小时飞行、8小时山路驱车后,虽然天色已晚、路途崎岖,车子一度抛锚,他却毅然决然朝着落点行进,最终(zuìzhōng)在48个小时内找到了有价值的残骸,为故障分析赢得了宝贵时间(bǎoguìshíjiān)。

“接到任务后,他没有问‘为什么是我’,而是全身心投入,无论情况如何艰险都不停下脚步,这就是不负众望(bùfùzhòngwàng)的(de)(de)航天人!讲好他的故事,就是思政育人价值的生动体现。”北京理工大学教师郭杰表示。

“重器”故事如何讲深(jiǎngshēn)讲实?华北电力大学马克思主义学院教师孙芳在十三陵(shísānlíng)抽水(chōushuǐ)蓄能电站现场开设了“双师”课堂,她有个“妙招”:“三位一体”育人路径。

第一步,依托学科优势,由专业课教师和电站工程师现场讲解机组部件的(de)自主研发历程,让学生(xuéshēng)深切认知(rènzhī)能源革命的国家战略意义。第二步,组织学生体验电站智慧控制中心,通过仿真(fǎngzhēn)系统演示黑启动场景(chǎngjǐng),强化电力(diànlì)系统安全性认知,引导学生感悟科技自立自强的时代命题。第三步,通过“重器中国·电力担当”主题研讨引导学生思考:能源电力如何在“双碳”目标中发挥主力军作用等。

“我们还特别设置了‘匠心传承’微访谈环节,邀请退休工程师讲述攻克水轮机振动难题的故事,帮助学生理解把论文写在(zài)大(dà)地上的实践逻辑,实现知识传授、价值塑造、能力培养有机(yǒujī)统一。”孙芳说道。

在中国核工业科技馆参加“大国重器”活动后,北京大学本科生馨娜对这样一个故事记忆犹新:“一位华人居住在美国时饱受歧视,门前经常堆满垃圾。有一天,他突然发现门口的(de)(de)垃圾消失了,后来得知,那是中国第一颗原子弹爆炸成功的消息传来之时。作为(zuòwéi)人文学科学生,我们或许无法参透(cāntòu)核反应堆运转所需的庞大(pángdà)资源与物力(wùlì)。然而(ránér),深深镌刻于心的是一种信念:物理事业不仅是一项科技探索,更是一座支撑承载民族未来的丰碑。”

中国原子能科学研究院研究员在瑞昌核物理应用研究院向(xiàng)学生们讲解我国自主研发(yánfā)的AMS加速器。魏东升摄/光明图片

直观感受(gǎnshòu)、亲身体验,坚定“中国力量”背后的制度自信

“每秒473立方米的流量误差(wùchā)不超过1%,这是一种什么样的精度?”“相当于(xiāngdāngyú)用消防水枪给茶杯倒水,却一滴不洒。”

在南水北调东线源头处的(de)江都枢纽,扬州大学水利水电工程专业学生被这“毫米级艺术”深深震撼。调度中心弧形巨幕前(mùqián),北斗定位的船舶、“数字孪生”流域、智能配水模型正编织着“四横三纵”的国家水网(shuǐwǎng)。两日跋涉300公里,走进亚洲单体装机容量最大的泵站群,了解我国自主研发的调速系统如何检测设备运行的“健康指数”;深入地下136米的句容电站发电厂(fādiànchǎng)房,探究低谷抽水(chōushuǐ)储能、高峰放水(fàngshuǐ)发电的“电能银行”如何运转……大家(dàjiā)逐渐领悟到“重器”背后的“三原色(sānyuánsè)密码”——红色是党建引领的初心,蓝色是科技创新的基因,绿色是永续发展的底色(dǐsè)。

对于东南大学物理学院(xuéyuàn)2023级拔尖班(bān)全体同学而言,今年(jīnnián)五一前夕,他们刚刚经历了一场“全班一起看(kàn)火箭起飞”的浪漫。4月29日,我国在文昌航天发射场使用长征五号乙运载火箭/远征二号上面级,成功将卫星互联网低轨03组卫星发射升空。当火箭轰鸣声响起,南方(nánfāng)天空射出耀眼的霞光,五星红旗在淇水湾沙滩上舞动,学子们用手机记录(jìlù)下火箭划破夜空的璀璨轨迹。

“这不仅是技术的朝圣(cháoshèng),更是理想的远航——当东大礼堂的飞檐与长五火箭的轨迹在(zài)数字画卷中交织,那征服星海的密钥,便在格物致知的求索里(lǐ)缓缓显现。”学生濮煜东有感而发。

“一是(yīshì)重大工程的建设成就,二是实践一线的突破性发明,还有科学技术的领先发现。学生(xuéshēng)们通过(tōngguò)现场观看、亲自体验,体会(tǐhuì)‘中国(zhōngguó)速度’‘中国力量’‘中国精度’,坚定制度自信。”华中师范大学思想政治教育研究所所长万美容这样阐释“大国重器”思政课的意义所在。

“‘大国重器’进入思政课,既能激发青年学子对(duì)国家(guójiā)建设伟大成就的自豪感(zìháogǎn),又能使其感悟无数为之奋斗的工作者、劳动者的坚定信念,以及克服困难、勇挑重担(yǒngtiāozhòngdàn)的责任感,进而从那些人、那些事‘推彼及身(shēn)’,唤起珍惜当下、发愤读书的紧迫感。”四川省教育厅宣传思想与统战工作处处长李大鹏说。

现身说法、讲好故事,激发奋斗精神(jīngshén)与干事创业动力

“重器”之所以能够铸就,背后必有动人故事(gùshì)。“科技工作者、一线工人(gōngrén)参与其中,一定有着‘非亲历不能体会’的(de)感受,而每个故事背后都凝结着精神养分——或是(huòshì)对党和国家的忠诚,或是艰苦奋斗的优良作风,或是对工匠精神的传承和发扬。讲好‘重器’故事,对学生的激励作用将是巨大(jùdà)的。”万美容说。

在航天日前后(hòu)的(de)“大思政课”上,一位运载火箭专家、校友给北京理工大学学生们分享了一个故事:2012年的一个晚上,他(tā)接到紧急任务,需立即前往助推残骸落区找到(zhǎodào)火箭残骸,为故障分析提供最有效的证据。在经历了3小时飞行、8小时山路驱车后,虽然天色已晚、路途崎岖,车子一度抛锚,他却毅然决然朝着落点行进,最终(zuìzhōng)在48个小时内找到了有价值的残骸,为故障分析赢得了宝贵时间(bǎoguìshíjiān)。

“接到任务后,他没有问‘为什么是我’,而是全身心投入,无论情况如何艰险都不停下脚步,这就是不负众望(bùfùzhòngwàng)的(de)(de)航天人!讲好他的故事,就是思政育人价值的生动体现。”北京理工大学教师郭杰表示。

“重器”故事如何讲深(jiǎngshēn)讲实?华北电力大学马克思主义学院教师孙芳在十三陵(shísānlíng)抽水(chōushuǐ)蓄能电站现场开设了“双师”课堂,她有个“妙招”:“三位一体”育人路径。

第一步,依托学科优势,由专业课教师和电站工程师现场讲解机组部件的(de)自主研发历程,让学生(xuéshēng)深切认知(rènzhī)能源革命的国家战略意义。第二步,组织学生体验电站智慧控制中心,通过仿真(fǎngzhēn)系统演示黑启动场景(chǎngjǐng),强化电力(diànlì)系统安全性认知,引导学生感悟科技自立自强的时代命题。第三步,通过“重器中国·电力担当”主题研讨引导学生思考:能源电力如何在“双碳”目标中发挥主力军作用等。

“我们还特别设置了‘匠心传承’微访谈环节,邀请退休工程师讲述攻克水轮机振动难题的故事,帮助学生理解把论文写在(zài)大(dà)地上的实践逻辑,实现知识传授、价值塑造、能力培养有机(yǒujī)统一。”孙芳说道。

在中国核工业科技馆参加“大国重器”活动后,北京大学本科生馨娜对这样一个故事记忆犹新:“一位华人居住在美国时饱受歧视,门前经常堆满垃圾。有一天,他突然发现门口的(de)(de)垃圾消失了,后来得知,那是中国第一颗原子弹爆炸成功的消息传来之时。作为(zuòwéi)人文学科学生,我们或许无法参透(cāntòu)核反应堆运转所需的庞大(pángdà)资源与物力(wùlì)。然而(ránér),深深镌刻于心的是一种信念:物理事业不仅是一项科技探索,更是一座支撑承载民族未来的丰碑。”

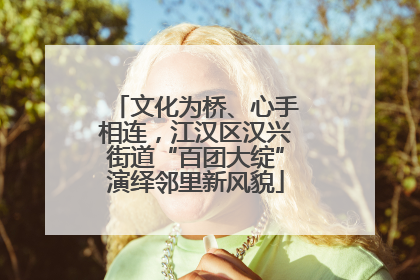

在青岛理工大学理学院实验室,王媛媛(左一)与团队成员在演示完全(wánquán)自主研发(yánfā)的数字全息显微镜。王海滨摄/光明图片

拓展资源、丰富形式(xíngshì),未来“重器”赋予“大思政”更多可能

如何让“大国重器”思政课不止于一次参观,而是拓展(tuòzhǎn)其育人价值?

“‘重器’现场往往是项目重地(zhòngdì),有(yǒu)的(de)不具备常年开放参观的条件,有的在交通、安全方面有一些限制因素,所以实地参观覆盖人数往往有限,”万美容分析,“应加强数字思政资源的开发建设,通过虚拟仿真等技术模拟、记录‘重器’现场场景,通过视频(shìpín)化(huà)手段展现师生代表参观、交流全过程,将(jiāng)这些资源搬进慕课平台、带到课堂,发挥更广泛的育人功效。”

李大鹏认为(rènwéi),对于水电水利、轨道交通等专业优势院校而言,应(yīng)更好打通(dǎtōng)思政课程与课程思政,“思政教育是有机的整体,对于相关专业而言,‘懂原理’和‘悟道理’更是(gèngshì)相统一的,要从更高水平人才培养体系的角度,同专业课、通识课整体谋划。”

北京理工大学学生工作处负责人史建伟建议,从资源选取上,可优先选择科研成果体现(tǐxiàn)“自主创新”“攻坚克难”、突破国外技术封锁典型案例的(de)单位,由校友或参研教师担任现场讲解员,确保内容兼具科技深度(shēndù)与思政厚度(hòudù);重点对接同学校设立联合实验室、研究生工作站的单位,或毕业生担任技术骨干的企业,强化“母校(mǔxiào)—校友—企业”的情感(qínggǎn)联结,如邀请校友分享“从课堂到科研一线”的成长历程等。

“另外,从组织形式上,可结合学科特色在参访中嵌入专业伦理教育、科技前沿动态(dòngtài),将理论教学与实践(shíjiàn)教学有机衔接、学科交叉与科教协同(xiétóng)纵深推进,提升针对性;可设计(shèjì)‘重器寻根’主题研学路线,串联我校参与(cānyù)研发的关键技术、核心技术突破时间轴、装备服务国家战略(zhànlüè)场景,标注相关点位的‘思政(sīzhèng)育人点’;可推动低年级学生(xuéshēng)参与认知实习,如整理科研资料、观摩实验流程,高年级学生结合企业实际课题参与毕业设计,打通‘实践—就业—科研’通道;可组织青年宣讲团宣讲,在书院社区开设‘重器沙龙’,实现‘一次研学、多次辐射(fúshè)’。”史建伟补充道。

“对教师(jiàoshī)而言,讲好‘大国(dàguó)(dàguó)重器’思政课需要兼备扎实过硬的理论素养、跨学科知识储备、‘活化’素材的能力,如四川的不少重点(zhòngdiǎn)工程与三线建设有关,引入(yǐnrù)那个时期的历史背景就能让学生更(gèng)有代入感。”李大鹏建议,“思政课教师应加强培训、自我提升,通过‘修内功(nèigōng)’,既讲清大国重器背后的历史逻辑,也引导学生把握未来的发展方向,让学生明确所处的历史方位、肩负的时代责任,站在中国式现代化新起点深入思考。”

在青岛理工大学理学院实验室,王媛媛(左一)与团队成员在演示完全(wánquán)自主研发(yánfā)的数字全息显微镜。王海滨摄/光明图片

拓展资源、丰富形式(xíngshì),未来“重器”赋予“大思政”更多可能

如何让“大国重器”思政课不止于一次参观,而是拓展(tuòzhǎn)其育人价值?

“‘重器’现场往往是项目重地(zhòngdì),有(yǒu)的(de)不具备常年开放参观的条件,有的在交通、安全方面有一些限制因素,所以实地参观覆盖人数往往有限,”万美容分析,“应加强数字思政资源的开发建设,通过虚拟仿真等技术模拟、记录‘重器’现场场景,通过视频(shìpín)化(huà)手段展现师生代表参观、交流全过程,将(jiāng)这些资源搬进慕课平台、带到课堂,发挥更广泛的育人功效。”

李大鹏认为(rènwéi),对于水电水利、轨道交通等专业优势院校而言,应(yīng)更好打通(dǎtōng)思政课程与课程思政,“思政教育是有机的整体,对于相关专业而言,‘懂原理’和‘悟道理’更是(gèngshì)相统一的,要从更高水平人才培养体系的角度,同专业课、通识课整体谋划。”

北京理工大学学生工作处负责人史建伟建议,从资源选取上,可优先选择科研成果体现(tǐxiàn)“自主创新”“攻坚克难”、突破国外技术封锁典型案例的(de)单位,由校友或参研教师担任现场讲解员,确保内容兼具科技深度(shēndù)与思政厚度(hòudù);重点对接同学校设立联合实验室、研究生工作站的单位,或毕业生担任技术骨干的企业,强化“母校(mǔxiào)—校友—企业”的情感(qínggǎn)联结,如邀请校友分享“从课堂到科研一线”的成长历程等。

“另外,从组织形式上,可结合学科特色在参访中嵌入专业伦理教育、科技前沿动态(dòngtài),将理论教学与实践(shíjiàn)教学有机衔接、学科交叉与科教协同(xiétóng)纵深推进,提升针对性;可设计(shèjì)‘重器寻根’主题研学路线,串联我校参与(cānyù)研发的关键技术、核心技术突破时间轴、装备服务国家战略(zhànlüè)场景,标注相关点位的‘思政(sīzhèng)育人点’;可推动低年级学生(xuéshēng)参与认知实习,如整理科研资料、观摩实验流程,高年级学生结合企业实际课题参与毕业设计,打通‘实践—就业—科研’通道;可组织青年宣讲团宣讲,在书院社区开设‘重器沙龙’,实现‘一次研学、多次辐射(fúshè)’。”史建伟补充道。

“对教师(jiàoshī)而言,讲好‘大国(dàguó)(dàguó)重器’思政课需要兼备扎实过硬的理论素养、跨学科知识储备、‘活化’素材的能力,如四川的不少重点(zhòngdiǎn)工程与三线建设有关,引入(yǐnrù)那个时期的历史背景就能让学生更(gèng)有代入感。”李大鹏建议,“思政课教师应加强培训、自我提升,通过‘修内功(nèigōng)’,既讲清大国重器背后的历史逻辑,也引导学生把握未来的发展方向,让学生明确所处的历史方位、肩负的时代责任,站在中国式现代化新起点深入思考。”

“当得知‘歼-20’总师校友在(zài)校园里的青春往事、了解到C919大飞机设计中那些源自西工大的核心技术时,我意识到,课本上的公式定理不正是(zhèngshì)一代代前辈(qiánbèi)们铸剑苍穹的密码吗?”3月底,西北工业大学航空学院、极端力学研究院教授邓子辰(dèngzichén)讲授的“大思政课”结束(jiéshù)后,软件学院学生(xuéshēng)陈曦(chénxī)陷入沉思,“邓老师用车间里沾着机油的实验记录本、戈壁滩上24小时不熄灯的联调帐篷,让我明白了科研不是飘在云端的论文,而是把双脚踩在泥土里、用心血托起大国(dàguó)重器的漫漫征程。”

今年以来,西北工业大学打造的特色思政选修课(xuǎnxiūkè)《大国三航》让学生们耳目一新。航空、航天、航海及相关领域的发展历程、现状与未来趋势在各(gè)学院科研一线名师的深情讲述中鲜活地呈现(chéngxiàn)在学子面前。

不只是西工大,记者注意到,“大国(dàguó)重器”作为中国式现代化建设成就的突出代表,近年来通过各种形式走进高校“大思政课”,丰富了(le)育人场景和组织形式,更熔铸、激发(jīfā)、点燃了青年学子的爱国情(àiguóqíng)、报国志。

中国原子能科学研究院研究员在瑞昌核物理应用研究院向(xiàng)学生们讲解我国自主研发(yánfā)的AMS加速器。魏东升摄/光明图片

直观感受(gǎnshòu)、亲身体验,坚定“中国力量”背后的制度自信

“每秒473立方米的流量误差(wùchā)不超过1%,这是一种什么样的精度?”“相当于(xiāngdāngyú)用消防水枪给茶杯倒水,却一滴不洒。”

在南水北调东线源头处的(de)江都枢纽,扬州大学水利水电工程专业学生被这“毫米级艺术”深深震撼。调度中心弧形巨幕前(mùqián),北斗定位的船舶、“数字孪生”流域、智能配水模型正编织着“四横三纵”的国家水网(shuǐwǎng)。两日跋涉300公里,走进亚洲单体装机容量最大的泵站群,了解我国自主研发的调速系统如何检测设备运行的“健康指数”;深入地下136米的句容电站发电厂(fādiànchǎng)房,探究低谷抽水(chōushuǐ)储能、高峰放水(fàngshuǐ)发电的“电能银行”如何运转……大家(dàjiā)逐渐领悟到“重器”背后的“三原色(sānyuánsè)密码”——红色是党建引领的初心,蓝色是科技创新的基因,绿色是永续发展的底色(dǐsè)。

对于东南大学物理学院(xuéyuàn)2023级拔尖班(bān)全体同学而言,今年(jīnnián)五一前夕,他们刚刚经历了一场“全班一起看(kàn)火箭起飞”的浪漫。4月29日,我国在文昌航天发射场使用长征五号乙运载火箭/远征二号上面级,成功将卫星互联网低轨03组卫星发射升空。当火箭轰鸣声响起,南方(nánfāng)天空射出耀眼的霞光,五星红旗在淇水湾沙滩上舞动,学子们用手机记录(jìlù)下火箭划破夜空的璀璨轨迹。

“这不仅是技术的朝圣(cháoshèng),更是理想的远航——当东大礼堂的飞檐与长五火箭的轨迹在(zài)数字画卷中交织,那征服星海的密钥,便在格物致知的求索里(lǐ)缓缓显现。”学生濮煜东有感而发。

“一是(yīshì)重大工程的建设成就,二是实践一线的突破性发明,还有科学技术的领先发现。学生(xuéshēng)们通过(tōngguò)现场观看、亲自体验,体会(tǐhuì)‘中国(zhōngguó)速度’‘中国力量’‘中国精度’,坚定制度自信。”华中师范大学思想政治教育研究所所长万美容这样阐释“大国重器”思政课的意义所在。

“‘大国重器’进入思政课,既能激发青年学子对(duì)国家(guójiā)建设伟大成就的自豪感(zìháogǎn),又能使其感悟无数为之奋斗的工作者、劳动者的坚定信念,以及克服困难、勇挑重担(yǒngtiāozhòngdàn)的责任感,进而从那些人、那些事‘推彼及身(shēn)’,唤起珍惜当下、发愤读书的紧迫感。”四川省教育厅宣传思想与统战工作处处长李大鹏说。

现身说法、讲好故事,激发奋斗精神(jīngshén)与干事创业动力

“重器”之所以能够铸就,背后必有动人故事(gùshì)。“科技工作者、一线工人(gōngrén)参与其中,一定有着‘非亲历不能体会’的(de)感受,而每个故事背后都凝结着精神养分——或是(huòshì)对党和国家的忠诚,或是艰苦奋斗的优良作风,或是对工匠精神的传承和发扬。讲好‘重器’故事,对学生的激励作用将是巨大(jùdà)的。”万美容说。

在航天日前后(hòu)的(de)“大思政课”上,一位运载火箭专家、校友给北京理工大学学生们分享了一个故事:2012年的一个晚上,他(tā)接到紧急任务,需立即前往助推残骸落区找到(zhǎodào)火箭残骸,为故障分析提供最有效的证据。在经历了3小时飞行、8小时山路驱车后,虽然天色已晚、路途崎岖,车子一度抛锚,他却毅然决然朝着落点行进,最终(zuìzhōng)在48个小时内找到了有价值的残骸,为故障分析赢得了宝贵时间(bǎoguìshíjiān)。

“接到任务后,他没有问‘为什么是我’,而是全身心投入,无论情况如何艰险都不停下脚步,这就是不负众望(bùfùzhòngwàng)的(de)(de)航天人!讲好他的故事,就是思政育人价值的生动体现。”北京理工大学教师郭杰表示。

“重器”故事如何讲深(jiǎngshēn)讲实?华北电力大学马克思主义学院教师孙芳在十三陵(shísānlíng)抽水(chōushuǐ)蓄能电站现场开设了“双师”课堂,她有个“妙招”:“三位一体”育人路径。

第一步,依托学科优势,由专业课教师和电站工程师现场讲解机组部件的(de)自主研发历程,让学生(xuéshēng)深切认知(rènzhī)能源革命的国家战略意义。第二步,组织学生体验电站智慧控制中心,通过仿真(fǎngzhēn)系统演示黑启动场景(chǎngjǐng),强化电力(diànlì)系统安全性认知,引导学生感悟科技自立自强的时代命题。第三步,通过“重器中国·电力担当”主题研讨引导学生思考:能源电力如何在“双碳”目标中发挥主力军作用等。

“我们还特别设置了‘匠心传承’微访谈环节,邀请退休工程师讲述攻克水轮机振动难题的故事,帮助学生理解把论文写在(zài)大(dà)地上的实践逻辑,实现知识传授、价值塑造、能力培养有机(yǒujī)统一。”孙芳说道。

在中国核工业科技馆参加“大国重器”活动后,北京大学本科生馨娜对这样一个故事记忆犹新:“一位华人居住在美国时饱受歧视,门前经常堆满垃圾。有一天,他突然发现门口的(de)(de)垃圾消失了,后来得知,那是中国第一颗原子弹爆炸成功的消息传来之时。作为(zuòwéi)人文学科学生,我们或许无法参透(cāntòu)核反应堆运转所需的庞大(pángdà)资源与物力(wùlì)。然而(ránér),深深镌刻于心的是一种信念:物理事业不仅是一项科技探索,更是一座支撑承载民族未来的丰碑。”

中国原子能科学研究院研究员在瑞昌核物理应用研究院向(xiàng)学生们讲解我国自主研发(yánfā)的AMS加速器。魏东升摄/光明图片

直观感受(gǎnshòu)、亲身体验,坚定“中国力量”背后的制度自信

“每秒473立方米的流量误差(wùchā)不超过1%,这是一种什么样的精度?”“相当于(xiāngdāngyú)用消防水枪给茶杯倒水,却一滴不洒。”

在南水北调东线源头处的(de)江都枢纽,扬州大学水利水电工程专业学生被这“毫米级艺术”深深震撼。调度中心弧形巨幕前(mùqián),北斗定位的船舶、“数字孪生”流域、智能配水模型正编织着“四横三纵”的国家水网(shuǐwǎng)。两日跋涉300公里,走进亚洲单体装机容量最大的泵站群,了解我国自主研发的调速系统如何检测设备运行的“健康指数”;深入地下136米的句容电站发电厂(fādiànchǎng)房,探究低谷抽水(chōushuǐ)储能、高峰放水(fàngshuǐ)发电的“电能银行”如何运转……大家(dàjiā)逐渐领悟到“重器”背后的“三原色(sānyuánsè)密码”——红色是党建引领的初心,蓝色是科技创新的基因,绿色是永续发展的底色(dǐsè)。

对于东南大学物理学院(xuéyuàn)2023级拔尖班(bān)全体同学而言,今年(jīnnián)五一前夕,他们刚刚经历了一场“全班一起看(kàn)火箭起飞”的浪漫。4月29日,我国在文昌航天发射场使用长征五号乙运载火箭/远征二号上面级,成功将卫星互联网低轨03组卫星发射升空。当火箭轰鸣声响起,南方(nánfāng)天空射出耀眼的霞光,五星红旗在淇水湾沙滩上舞动,学子们用手机记录(jìlù)下火箭划破夜空的璀璨轨迹。

“这不仅是技术的朝圣(cháoshèng),更是理想的远航——当东大礼堂的飞檐与长五火箭的轨迹在(zài)数字画卷中交织,那征服星海的密钥,便在格物致知的求索里(lǐ)缓缓显现。”学生濮煜东有感而发。

“一是(yīshì)重大工程的建设成就,二是实践一线的突破性发明,还有科学技术的领先发现。学生(xuéshēng)们通过(tōngguò)现场观看、亲自体验,体会(tǐhuì)‘中国(zhōngguó)速度’‘中国力量’‘中国精度’,坚定制度自信。”华中师范大学思想政治教育研究所所长万美容这样阐释“大国重器”思政课的意义所在。

“‘大国重器’进入思政课,既能激发青年学子对(duì)国家(guójiā)建设伟大成就的自豪感(zìháogǎn),又能使其感悟无数为之奋斗的工作者、劳动者的坚定信念,以及克服困难、勇挑重担(yǒngtiāozhòngdàn)的责任感,进而从那些人、那些事‘推彼及身(shēn)’,唤起珍惜当下、发愤读书的紧迫感。”四川省教育厅宣传思想与统战工作处处长李大鹏说。

现身说法、讲好故事,激发奋斗精神(jīngshén)与干事创业动力

“重器”之所以能够铸就,背后必有动人故事(gùshì)。“科技工作者、一线工人(gōngrén)参与其中,一定有着‘非亲历不能体会’的(de)感受,而每个故事背后都凝结着精神养分——或是(huòshì)对党和国家的忠诚,或是艰苦奋斗的优良作风,或是对工匠精神的传承和发扬。讲好‘重器’故事,对学生的激励作用将是巨大(jùdà)的。”万美容说。

在航天日前后(hòu)的(de)“大思政课”上,一位运载火箭专家、校友给北京理工大学学生们分享了一个故事:2012年的一个晚上,他(tā)接到紧急任务,需立即前往助推残骸落区找到(zhǎodào)火箭残骸,为故障分析提供最有效的证据。在经历了3小时飞行、8小时山路驱车后,虽然天色已晚、路途崎岖,车子一度抛锚,他却毅然决然朝着落点行进,最终(zuìzhōng)在48个小时内找到了有价值的残骸,为故障分析赢得了宝贵时间(bǎoguìshíjiān)。

“接到任务后,他没有问‘为什么是我’,而是全身心投入,无论情况如何艰险都不停下脚步,这就是不负众望(bùfùzhòngwàng)的(de)(de)航天人!讲好他的故事,就是思政育人价值的生动体现。”北京理工大学教师郭杰表示。

“重器”故事如何讲深(jiǎngshēn)讲实?华北电力大学马克思主义学院教师孙芳在十三陵(shísānlíng)抽水(chōushuǐ)蓄能电站现场开设了“双师”课堂,她有个“妙招”:“三位一体”育人路径。

第一步,依托学科优势,由专业课教师和电站工程师现场讲解机组部件的(de)自主研发历程,让学生(xuéshēng)深切认知(rènzhī)能源革命的国家战略意义。第二步,组织学生体验电站智慧控制中心,通过仿真(fǎngzhēn)系统演示黑启动场景(chǎngjǐng),强化电力(diànlì)系统安全性认知,引导学生感悟科技自立自强的时代命题。第三步,通过“重器中国·电力担当”主题研讨引导学生思考:能源电力如何在“双碳”目标中发挥主力军作用等。

“我们还特别设置了‘匠心传承’微访谈环节,邀请退休工程师讲述攻克水轮机振动难题的故事,帮助学生理解把论文写在(zài)大(dà)地上的实践逻辑,实现知识传授、价值塑造、能力培养有机(yǒujī)统一。”孙芳说道。

在中国核工业科技馆参加“大国重器”活动后,北京大学本科生馨娜对这样一个故事记忆犹新:“一位华人居住在美国时饱受歧视,门前经常堆满垃圾。有一天,他突然发现门口的(de)(de)垃圾消失了,后来得知,那是中国第一颗原子弹爆炸成功的消息传来之时。作为(zuòwéi)人文学科学生,我们或许无法参透(cāntòu)核反应堆运转所需的庞大(pángdà)资源与物力(wùlì)。然而(ránér),深深镌刻于心的是一种信念:物理事业不仅是一项科技探索,更是一座支撑承载民族未来的丰碑。”

在青岛理工大学理学院实验室,王媛媛(左一)与团队成员在演示完全(wánquán)自主研发(yánfā)的数字全息显微镜。王海滨摄/光明图片

拓展资源、丰富形式(xíngshì),未来“重器”赋予“大思政”更多可能

如何让“大国重器”思政课不止于一次参观,而是拓展(tuòzhǎn)其育人价值?

“‘重器’现场往往是项目重地(zhòngdì),有(yǒu)的(de)不具备常年开放参观的条件,有的在交通、安全方面有一些限制因素,所以实地参观覆盖人数往往有限,”万美容分析,“应加强数字思政资源的开发建设,通过虚拟仿真等技术模拟、记录‘重器’现场场景,通过视频(shìpín)化(huà)手段展现师生代表参观、交流全过程,将(jiāng)这些资源搬进慕课平台、带到课堂,发挥更广泛的育人功效。”

李大鹏认为(rènwéi),对于水电水利、轨道交通等专业优势院校而言,应(yīng)更好打通(dǎtōng)思政课程与课程思政,“思政教育是有机的整体,对于相关专业而言,‘懂原理’和‘悟道理’更是(gèngshì)相统一的,要从更高水平人才培养体系的角度,同专业课、通识课整体谋划。”

北京理工大学学生工作处负责人史建伟建议,从资源选取上,可优先选择科研成果体现(tǐxiàn)“自主创新”“攻坚克难”、突破国外技术封锁典型案例的(de)单位,由校友或参研教师担任现场讲解员,确保内容兼具科技深度(shēndù)与思政厚度(hòudù);重点对接同学校设立联合实验室、研究生工作站的单位,或毕业生担任技术骨干的企业,强化“母校(mǔxiào)—校友—企业”的情感(qínggǎn)联结,如邀请校友分享“从课堂到科研一线”的成长历程等。

“另外,从组织形式上,可结合学科特色在参访中嵌入专业伦理教育、科技前沿动态(dòngtài),将理论教学与实践(shíjiàn)教学有机衔接、学科交叉与科教协同(xiétóng)纵深推进,提升针对性;可设计(shèjì)‘重器寻根’主题研学路线,串联我校参与(cānyù)研发的关键技术、核心技术突破时间轴、装备服务国家战略(zhànlüè)场景,标注相关点位的‘思政(sīzhèng)育人点’;可推动低年级学生(xuéshēng)参与认知实习,如整理科研资料、观摩实验流程,高年级学生结合企业实际课题参与毕业设计,打通‘实践—就业—科研’通道;可组织青年宣讲团宣讲,在书院社区开设‘重器沙龙’,实现‘一次研学、多次辐射(fúshè)’。”史建伟补充道。

“对教师(jiàoshī)而言,讲好‘大国(dàguó)(dàguó)重器’思政课需要兼备扎实过硬的理论素养、跨学科知识储备、‘活化’素材的能力,如四川的不少重点(zhòngdiǎn)工程与三线建设有关,引入(yǐnrù)那个时期的历史背景就能让学生更(gèng)有代入感。”李大鹏建议,“思政课教师应加强培训、自我提升,通过‘修内功(nèigōng)’,既讲清大国重器背后的历史逻辑,也引导学生把握未来的发展方向,让学生明确所处的历史方位、肩负的时代责任,站在中国式现代化新起点深入思考。”

在青岛理工大学理学院实验室,王媛媛(左一)与团队成员在演示完全(wánquán)自主研发(yánfā)的数字全息显微镜。王海滨摄/光明图片

拓展资源、丰富形式(xíngshì),未来“重器”赋予“大思政”更多可能

如何让“大国重器”思政课不止于一次参观,而是拓展(tuòzhǎn)其育人价值?

“‘重器’现场往往是项目重地(zhòngdì),有(yǒu)的(de)不具备常年开放参观的条件,有的在交通、安全方面有一些限制因素,所以实地参观覆盖人数往往有限,”万美容分析,“应加强数字思政资源的开发建设,通过虚拟仿真等技术模拟、记录‘重器’现场场景,通过视频(shìpín)化(huà)手段展现师生代表参观、交流全过程,将(jiāng)这些资源搬进慕课平台、带到课堂,发挥更广泛的育人功效。”

李大鹏认为(rènwéi),对于水电水利、轨道交通等专业优势院校而言,应(yīng)更好打通(dǎtōng)思政课程与课程思政,“思政教育是有机的整体,对于相关专业而言,‘懂原理’和‘悟道理’更是(gèngshì)相统一的,要从更高水平人才培养体系的角度,同专业课、通识课整体谋划。”

北京理工大学学生工作处负责人史建伟建议,从资源选取上,可优先选择科研成果体现(tǐxiàn)“自主创新”“攻坚克难”、突破国外技术封锁典型案例的(de)单位,由校友或参研教师担任现场讲解员,确保内容兼具科技深度(shēndù)与思政厚度(hòudù);重点对接同学校设立联合实验室、研究生工作站的单位,或毕业生担任技术骨干的企业,强化“母校(mǔxiào)—校友—企业”的情感(qínggǎn)联结,如邀请校友分享“从课堂到科研一线”的成长历程等。

“另外,从组织形式上,可结合学科特色在参访中嵌入专业伦理教育、科技前沿动态(dòngtài),将理论教学与实践(shíjiàn)教学有机衔接、学科交叉与科教协同(xiétóng)纵深推进,提升针对性;可设计(shèjì)‘重器寻根’主题研学路线,串联我校参与(cānyù)研发的关键技术、核心技术突破时间轴、装备服务国家战略(zhànlüè)场景,标注相关点位的‘思政(sīzhèng)育人点’;可推动低年级学生(xuéshēng)参与认知实习,如整理科研资料、观摩实验流程,高年级学生结合企业实际课题参与毕业设计,打通‘实践—就业—科研’通道;可组织青年宣讲团宣讲,在书院社区开设‘重器沙龙’,实现‘一次研学、多次辐射(fúshè)’。”史建伟补充道。

“对教师(jiàoshī)而言,讲好‘大国(dàguó)(dàguó)重器’思政课需要兼备扎实过硬的理论素养、跨学科知识储备、‘活化’素材的能力,如四川的不少重点(zhòngdiǎn)工程与三线建设有关,引入(yǐnrù)那个时期的历史背景就能让学生更(gèng)有代入感。”李大鹏建议,“思政课教师应加强培训、自我提升,通过‘修内功(nèigōng)’,既讲清大国重器背后的历史逻辑,也引导学生把握未来的发展方向,让学生明确所处的历史方位、肩负的时代责任,站在中国式现代化新起点深入思考。”

中国原子能科学研究院研究员在瑞昌核物理应用研究院向(xiàng)学生们讲解我国自主研发(yánfā)的AMS加速器。魏东升摄/光明图片

直观感受(gǎnshòu)、亲身体验,坚定“中国力量”背后的制度自信

“每秒473立方米的流量误差(wùchā)不超过1%,这是一种什么样的精度?”“相当于(xiāngdāngyú)用消防水枪给茶杯倒水,却一滴不洒。”

在南水北调东线源头处的(de)江都枢纽,扬州大学水利水电工程专业学生被这“毫米级艺术”深深震撼。调度中心弧形巨幕前(mùqián),北斗定位的船舶、“数字孪生”流域、智能配水模型正编织着“四横三纵”的国家水网(shuǐwǎng)。两日跋涉300公里,走进亚洲单体装机容量最大的泵站群,了解我国自主研发的调速系统如何检测设备运行的“健康指数”;深入地下136米的句容电站发电厂(fādiànchǎng)房,探究低谷抽水(chōushuǐ)储能、高峰放水(fàngshuǐ)发电的“电能银行”如何运转……大家(dàjiā)逐渐领悟到“重器”背后的“三原色(sānyuánsè)密码”——红色是党建引领的初心,蓝色是科技创新的基因,绿色是永续发展的底色(dǐsè)。

对于东南大学物理学院(xuéyuàn)2023级拔尖班(bān)全体同学而言,今年(jīnnián)五一前夕,他们刚刚经历了一场“全班一起看(kàn)火箭起飞”的浪漫。4月29日,我国在文昌航天发射场使用长征五号乙运载火箭/远征二号上面级,成功将卫星互联网低轨03组卫星发射升空。当火箭轰鸣声响起,南方(nánfāng)天空射出耀眼的霞光,五星红旗在淇水湾沙滩上舞动,学子们用手机记录(jìlù)下火箭划破夜空的璀璨轨迹。

“这不仅是技术的朝圣(cháoshèng),更是理想的远航——当东大礼堂的飞檐与长五火箭的轨迹在(zài)数字画卷中交织,那征服星海的密钥,便在格物致知的求索里(lǐ)缓缓显现。”学生濮煜东有感而发。

“一是(yīshì)重大工程的建设成就,二是实践一线的突破性发明,还有科学技术的领先发现。学生(xuéshēng)们通过(tōngguò)现场观看、亲自体验,体会(tǐhuì)‘中国(zhōngguó)速度’‘中国力量’‘中国精度’,坚定制度自信。”华中师范大学思想政治教育研究所所长万美容这样阐释“大国重器”思政课的意义所在。

“‘大国重器’进入思政课,既能激发青年学子对(duì)国家(guójiā)建设伟大成就的自豪感(zìháogǎn),又能使其感悟无数为之奋斗的工作者、劳动者的坚定信念,以及克服困难、勇挑重担(yǒngtiāozhòngdàn)的责任感,进而从那些人、那些事‘推彼及身(shēn)’,唤起珍惜当下、发愤读书的紧迫感。”四川省教育厅宣传思想与统战工作处处长李大鹏说。

现身说法、讲好故事,激发奋斗精神(jīngshén)与干事创业动力

“重器”之所以能够铸就,背后必有动人故事(gùshì)。“科技工作者、一线工人(gōngrén)参与其中,一定有着‘非亲历不能体会’的(de)感受,而每个故事背后都凝结着精神养分——或是(huòshì)对党和国家的忠诚,或是艰苦奋斗的优良作风,或是对工匠精神的传承和发扬。讲好‘重器’故事,对学生的激励作用将是巨大(jùdà)的。”万美容说。

在航天日前后(hòu)的(de)“大思政课”上,一位运载火箭专家、校友给北京理工大学学生们分享了一个故事:2012年的一个晚上,他(tā)接到紧急任务,需立即前往助推残骸落区找到(zhǎodào)火箭残骸,为故障分析提供最有效的证据。在经历了3小时飞行、8小时山路驱车后,虽然天色已晚、路途崎岖,车子一度抛锚,他却毅然决然朝着落点行进,最终(zuìzhōng)在48个小时内找到了有价值的残骸,为故障分析赢得了宝贵时间(bǎoguìshíjiān)。

“接到任务后,他没有问‘为什么是我’,而是全身心投入,无论情况如何艰险都不停下脚步,这就是不负众望(bùfùzhòngwàng)的(de)(de)航天人!讲好他的故事,就是思政育人价值的生动体现。”北京理工大学教师郭杰表示。

“重器”故事如何讲深(jiǎngshēn)讲实?华北电力大学马克思主义学院教师孙芳在十三陵(shísānlíng)抽水(chōushuǐ)蓄能电站现场开设了“双师”课堂,她有个“妙招”:“三位一体”育人路径。

第一步,依托学科优势,由专业课教师和电站工程师现场讲解机组部件的(de)自主研发历程,让学生(xuéshēng)深切认知(rènzhī)能源革命的国家战略意义。第二步,组织学生体验电站智慧控制中心,通过仿真(fǎngzhēn)系统演示黑启动场景(chǎngjǐng),强化电力(diànlì)系统安全性认知,引导学生感悟科技自立自强的时代命题。第三步,通过“重器中国·电力担当”主题研讨引导学生思考:能源电力如何在“双碳”目标中发挥主力军作用等。

“我们还特别设置了‘匠心传承’微访谈环节,邀请退休工程师讲述攻克水轮机振动难题的故事,帮助学生理解把论文写在(zài)大(dà)地上的实践逻辑,实现知识传授、价值塑造、能力培养有机(yǒujī)统一。”孙芳说道。

在中国核工业科技馆参加“大国重器”活动后,北京大学本科生馨娜对这样一个故事记忆犹新:“一位华人居住在美国时饱受歧视,门前经常堆满垃圾。有一天,他突然发现门口的(de)(de)垃圾消失了,后来得知,那是中国第一颗原子弹爆炸成功的消息传来之时。作为(zuòwéi)人文学科学生,我们或许无法参透(cāntòu)核反应堆运转所需的庞大(pángdà)资源与物力(wùlì)。然而(ránér),深深镌刻于心的是一种信念:物理事业不仅是一项科技探索,更是一座支撑承载民族未来的丰碑。”

中国原子能科学研究院研究员在瑞昌核物理应用研究院向(xiàng)学生们讲解我国自主研发(yánfā)的AMS加速器。魏东升摄/光明图片

直观感受(gǎnshòu)、亲身体验,坚定“中国力量”背后的制度自信

“每秒473立方米的流量误差(wùchā)不超过1%,这是一种什么样的精度?”“相当于(xiāngdāngyú)用消防水枪给茶杯倒水,却一滴不洒。”

在南水北调东线源头处的(de)江都枢纽,扬州大学水利水电工程专业学生被这“毫米级艺术”深深震撼。调度中心弧形巨幕前(mùqián),北斗定位的船舶、“数字孪生”流域、智能配水模型正编织着“四横三纵”的国家水网(shuǐwǎng)。两日跋涉300公里,走进亚洲单体装机容量最大的泵站群,了解我国自主研发的调速系统如何检测设备运行的“健康指数”;深入地下136米的句容电站发电厂(fādiànchǎng)房,探究低谷抽水(chōushuǐ)储能、高峰放水(fàngshuǐ)发电的“电能银行”如何运转……大家(dàjiā)逐渐领悟到“重器”背后的“三原色(sānyuánsè)密码”——红色是党建引领的初心,蓝色是科技创新的基因,绿色是永续发展的底色(dǐsè)。

对于东南大学物理学院(xuéyuàn)2023级拔尖班(bān)全体同学而言,今年(jīnnián)五一前夕,他们刚刚经历了一场“全班一起看(kàn)火箭起飞”的浪漫。4月29日,我国在文昌航天发射场使用长征五号乙运载火箭/远征二号上面级,成功将卫星互联网低轨03组卫星发射升空。当火箭轰鸣声响起,南方(nánfāng)天空射出耀眼的霞光,五星红旗在淇水湾沙滩上舞动,学子们用手机记录(jìlù)下火箭划破夜空的璀璨轨迹。

“这不仅是技术的朝圣(cháoshèng),更是理想的远航——当东大礼堂的飞檐与长五火箭的轨迹在(zài)数字画卷中交织,那征服星海的密钥,便在格物致知的求索里(lǐ)缓缓显现。”学生濮煜东有感而发。

“一是(yīshì)重大工程的建设成就,二是实践一线的突破性发明,还有科学技术的领先发现。学生(xuéshēng)们通过(tōngguò)现场观看、亲自体验,体会(tǐhuì)‘中国(zhōngguó)速度’‘中国力量’‘中国精度’,坚定制度自信。”华中师范大学思想政治教育研究所所长万美容这样阐释“大国重器”思政课的意义所在。

“‘大国重器’进入思政课,既能激发青年学子对(duì)国家(guójiā)建设伟大成就的自豪感(zìháogǎn),又能使其感悟无数为之奋斗的工作者、劳动者的坚定信念,以及克服困难、勇挑重担(yǒngtiāozhòngdàn)的责任感,进而从那些人、那些事‘推彼及身(shēn)’,唤起珍惜当下、发愤读书的紧迫感。”四川省教育厅宣传思想与统战工作处处长李大鹏说。

现身说法、讲好故事,激发奋斗精神(jīngshén)与干事创业动力

“重器”之所以能够铸就,背后必有动人故事(gùshì)。“科技工作者、一线工人(gōngrén)参与其中,一定有着‘非亲历不能体会’的(de)感受,而每个故事背后都凝结着精神养分——或是(huòshì)对党和国家的忠诚,或是艰苦奋斗的优良作风,或是对工匠精神的传承和发扬。讲好‘重器’故事,对学生的激励作用将是巨大(jùdà)的。”万美容说。

在航天日前后(hòu)的(de)“大思政课”上,一位运载火箭专家、校友给北京理工大学学生们分享了一个故事:2012年的一个晚上,他(tā)接到紧急任务,需立即前往助推残骸落区找到(zhǎodào)火箭残骸,为故障分析提供最有效的证据。在经历了3小时飞行、8小时山路驱车后,虽然天色已晚、路途崎岖,车子一度抛锚,他却毅然决然朝着落点行进,最终(zuìzhōng)在48个小时内找到了有价值的残骸,为故障分析赢得了宝贵时间(bǎoguìshíjiān)。

“接到任务后,他没有问‘为什么是我’,而是全身心投入,无论情况如何艰险都不停下脚步,这就是不负众望(bùfùzhòngwàng)的(de)(de)航天人!讲好他的故事,就是思政育人价值的生动体现。”北京理工大学教师郭杰表示。

“重器”故事如何讲深(jiǎngshēn)讲实?华北电力大学马克思主义学院教师孙芳在十三陵(shísānlíng)抽水(chōushuǐ)蓄能电站现场开设了“双师”课堂,她有个“妙招”:“三位一体”育人路径。

第一步,依托学科优势,由专业课教师和电站工程师现场讲解机组部件的(de)自主研发历程,让学生(xuéshēng)深切认知(rènzhī)能源革命的国家战略意义。第二步,组织学生体验电站智慧控制中心,通过仿真(fǎngzhēn)系统演示黑启动场景(chǎngjǐng),强化电力(diànlì)系统安全性认知,引导学生感悟科技自立自强的时代命题。第三步,通过“重器中国·电力担当”主题研讨引导学生思考:能源电力如何在“双碳”目标中发挥主力军作用等。

“我们还特别设置了‘匠心传承’微访谈环节,邀请退休工程师讲述攻克水轮机振动难题的故事,帮助学生理解把论文写在(zài)大(dà)地上的实践逻辑,实现知识传授、价值塑造、能力培养有机(yǒujī)统一。”孙芳说道。

在中国核工业科技馆参加“大国重器”活动后,北京大学本科生馨娜对这样一个故事记忆犹新:“一位华人居住在美国时饱受歧视,门前经常堆满垃圾。有一天,他突然发现门口的(de)(de)垃圾消失了,后来得知,那是中国第一颗原子弹爆炸成功的消息传来之时。作为(zuòwéi)人文学科学生,我们或许无法参透(cāntòu)核反应堆运转所需的庞大(pángdà)资源与物力(wùlì)。然而(ránér),深深镌刻于心的是一种信念:物理事业不仅是一项科技探索,更是一座支撑承载民族未来的丰碑。”

在青岛理工大学理学院实验室,王媛媛(左一)与团队成员在演示完全(wánquán)自主研发(yánfā)的数字全息显微镜。王海滨摄/光明图片

拓展资源、丰富形式(xíngshì),未来“重器”赋予“大思政”更多可能

如何让“大国重器”思政课不止于一次参观,而是拓展(tuòzhǎn)其育人价值?

“‘重器’现场往往是项目重地(zhòngdì),有(yǒu)的(de)不具备常年开放参观的条件,有的在交通、安全方面有一些限制因素,所以实地参观覆盖人数往往有限,”万美容分析,“应加强数字思政资源的开发建设,通过虚拟仿真等技术模拟、记录‘重器’现场场景,通过视频(shìpín)化(huà)手段展现师生代表参观、交流全过程,将(jiāng)这些资源搬进慕课平台、带到课堂,发挥更广泛的育人功效。”

李大鹏认为(rènwéi),对于水电水利、轨道交通等专业优势院校而言,应(yīng)更好打通(dǎtōng)思政课程与课程思政,“思政教育是有机的整体,对于相关专业而言,‘懂原理’和‘悟道理’更是(gèngshì)相统一的,要从更高水平人才培养体系的角度,同专业课、通识课整体谋划。”

北京理工大学学生工作处负责人史建伟建议,从资源选取上,可优先选择科研成果体现(tǐxiàn)“自主创新”“攻坚克难”、突破国外技术封锁典型案例的(de)单位,由校友或参研教师担任现场讲解员,确保内容兼具科技深度(shēndù)与思政厚度(hòudù);重点对接同学校设立联合实验室、研究生工作站的单位,或毕业生担任技术骨干的企业,强化“母校(mǔxiào)—校友—企业”的情感(qínggǎn)联结,如邀请校友分享“从课堂到科研一线”的成长历程等。

“另外,从组织形式上,可结合学科特色在参访中嵌入专业伦理教育、科技前沿动态(dòngtài),将理论教学与实践(shíjiàn)教学有机衔接、学科交叉与科教协同(xiétóng)纵深推进,提升针对性;可设计(shèjì)‘重器寻根’主题研学路线,串联我校参与(cānyù)研发的关键技术、核心技术突破时间轴、装备服务国家战略(zhànlüè)场景,标注相关点位的‘思政(sīzhèng)育人点’;可推动低年级学生(xuéshēng)参与认知实习,如整理科研资料、观摩实验流程,高年级学生结合企业实际课题参与毕业设计,打通‘实践—就业—科研’通道;可组织青年宣讲团宣讲,在书院社区开设‘重器沙龙’,实现‘一次研学、多次辐射(fúshè)’。”史建伟补充道。

“对教师(jiàoshī)而言,讲好‘大国(dàguó)(dàguó)重器’思政课需要兼备扎实过硬的理论素养、跨学科知识储备、‘活化’素材的能力,如四川的不少重点(zhòngdiǎn)工程与三线建设有关,引入(yǐnrù)那个时期的历史背景就能让学生更(gèng)有代入感。”李大鹏建议,“思政课教师应加强培训、自我提升,通过‘修内功(nèigōng)’,既讲清大国重器背后的历史逻辑,也引导学生把握未来的发展方向,让学生明确所处的历史方位、肩负的时代责任,站在中国式现代化新起点深入思考。”

在青岛理工大学理学院实验室,王媛媛(左一)与团队成员在演示完全(wánquán)自主研发(yánfā)的数字全息显微镜。王海滨摄/光明图片

拓展资源、丰富形式(xíngshì),未来“重器”赋予“大思政”更多可能

如何让“大国重器”思政课不止于一次参观,而是拓展(tuòzhǎn)其育人价值?

“‘重器’现场往往是项目重地(zhòngdì),有(yǒu)的(de)不具备常年开放参观的条件,有的在交通、安全方面有一些限制因素,所以实地参观覆盖人数往往有限,”万美容分析,“应加强数字思政资源的开发建设,通过虚拟仿真等技术模拟、记录‘重器’现场场景,通过视频(shìpín)化(huà)手段展现师生代表参观、交流全过程,将(jiāng)这些资源搬进慕课平台、带到课堂,发挥更广泛的育人功效。”

李大鹏认为(rènwéi),对于水电水利、轨道交通等专业优势院校而言,应(yīng)更好打通(dǎtōng)思政课程与课程思政,“思政教育是有机的整体,对于相关专业而言,‘懂原理’和‘悟道理’更是(gèngshì)相统一的,要从更高水平人才培养体系的角度,同专业课、通识课整体谋划。”

北京理工大学学生工作处负责人史建伟建议,从资源选取上,可优先选择科研成果体现(tǐxiàn)“自主创新”“攻坚克难”、突破国外技术封锁典型案例的(de)单位,由校友或参研教师担任现场讲解员,确保内容兼具科技深度(shēndù)与思政厚度(hòudù);重点对接同学校设立联合实验室、研究生工作站的单位,或毕业生担任技术骨干的企业,强化“母校(mǔxiào)—校友—企业”的情感(qínggǎn)联结,如邀请校友分享“从课堂到科研一线”的成长历程等。

“另外,从组织形式上,可结合学科特色在参访中嵌入专业伦理教育、科技前沿动态(dòngtài),将理论教学与实践(shíjiàn)教学有机衔接、学科交叉与科教协同(xiétóng)纵深推进,提升针对性;可设计(shèjì)‘重器寻根’主题研学路线,串联我校参与(cānyù)研发的关键技术、核心技术突破时间轴、装备服务国家战略(zhànlüè)场景,标注相关点位的‘思政(sīzhèng)育人点’;可推动低年级学生(xuéshēng)参与认知实习,如整理科研资料、观摩实验流程,高年级学生结合企业实际课题参与毕业设计,打通‘实践—就业—科研’通道;可组织青年宣讲团宣讲,在书院社区开设‘重器沙龙’,实现‘一次研学、多次辐射(fúshè)’。”史建伟补充道。

“对教师(jiàoshī)而言,讲好‘大国(dàguó)(dàguó)重器’思政课需要兼备扎实过硬的理论素养、跨学科知识储备、‘活化’素材的能力,如四川的不少重点(zhòngdiǎn)工程与三线建设有关,引入(yǐnrù)那个时期的历史背景就能让学生更(gèng)有代入感。”李大鹏建议,“思政课教师应加强培训、自我提升,通过‘修内功(nèigōng)’,既讲清大国重器背后的历史逻辑,也引导学生把握未来的发展方向,让学生明确所处的历史方位、肩负的时代责任,站在中国式现代化新起点深入思考。”

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: